Longevity im Hotel – Trend mit Fragezeichen?

Zwischen Anspruch, Aufwand und tatsächlicher Nachfrage: Longevity klingt nach Zukunft, Gesundheit und Hochglanz-Spa. Doch hinter dem Begriff steckt mehr als ein hübsches Versprechen. Wer es ernst meint, muss investieren. Ein Gastbeitrag.

Longevity ist überall – in den Medien, im Marketing und verstärkt auf den Treatment-Menüs. Der Begriff verspricht nichts weniger als gesunde Langlebigkeit, Prävention, Vitalität und mentale Klarheit. Was aus medizinischer und gesellschaftlicher Perspektive hoch sinnvoll ist, wird in der Hotellerie jedoch häufig unterschätzt: Der Einstieg in den Longevity-Markt ist komplex und strategisch, braucht Investitionen und ist nicht für jeden Betrieb sinnvoll.

Denn: Wer ernsthaft auf Longevity setzt, muss mehr investieren als in ein neues Spa-Menü. Es geht um Know-how, Geräte, Diagnostik, Personalentwicklung – und vor allem um eine Positionierung, die zum Betrieb und zur Zielgruppe passt. Hier drängen sich zentrale Fragen auf: Passt Longevity zur Identität und Strategie des Hauses? Wie groß ist der erreichbare Markt? Und sind die Investitionen bzw. wie sind diese refinanzierbar?

Die Entscheidung für oder gegen Longevity muss deshalb ganzheitlich getroffen werden – unter Einbeziehung wissenschaftlicher und salutogenetischer Ansätze, betriebswirtschaftlicher Tragfähigkeit und vor allem: der tatsächlich zu aktivierenden Nachfrage und Zielgruppen. Genau hier setzt dieser Beitrag an.

Sehnsucht nach Gesundheit – aber ohne Folgen?

Die Sehnsucht nach einem gesunden, langen Leben ist unbestritten – doch die Lebensrealität vieler Menschen sieht anders aus. Laut dem Report „Healthy & Sustainable Living“ von GlobeScan (2020) möchten weltweit 61 Prozent der Befragten ihren Lebensstil deutlich gesünder gestalten, aber nur ein kleiner Teil setzt dies auch wirklich um. Die Gründe sind vielfältig: Informationsüberforderung, soziale Hürden, Bequemlichkeit – und das Gefühl, dass Gesundheitsveränderung teuer und kompliziert ist.

Dieser sogenannte Attitude-Behaviour-Gap („Intentions-Verhaltens-Lücke“), bekannt zum Thema des nicht nachhaltigen Verhaltens von Menschen trotz Vorsatz, betrifft auch die Wellness- und Gesundheitsangebote in der Hotellerie. Menschen nehmen sich vor, gesünder zu leben, setzen dies aber nicht in die Tat um. Besonders junge Zielgruppen wie Gen Z und Millennials zeigen zwar hohe Offenheit und Motivation, erleben aber auch häufiger Frustration, wenn sie an der Umsetzung scheitern.

Für Hotelbetriebe heißt das: Der reine Wunsch nach Gesundheit reicht nicht. Entscheidend ist, ob ein konkretes Angebot zu den Lebensrealitäten der Gäste passt – emotional, organisatorisch und finanziell. Und genau dafür braucht es ein fundiertes Verständnis der unterschiedlichen Zielgruppen und ihrer Verhaltensmuster.

Zielgruppenprofile: Wer spricht auf Longevity an?

Die aktuelle McKinsey-Studie „The $2 Trillion Global Wellness Market Gets a Millennial and Gen Z Glow-up“ (Mai 2025) basiert auf einer Befragung von über 9.000 Konsument*innen in den USA, dem Vereinigten Königreich, Deutschland und China. Sie liefert eine differenzierte Segmentierung des Wellness-Marktes in fünf Konsumentengruppen:

• „Maximalist Optimizers“ (25 Prozent): Jüngere, technologieaffine Vielnutzer*innen mit starkem Interesse an evidenzbasierten, personalisierten Lösungen.

• „Confident Enthusiasts“ (11 Prozent): Fitnessfokussiert, markentreu, mit stabilen Routinen.

• „Health Traditionalists“ (20 Prozent): Pragmatische Nutzer*innen, v. a. aus älteren Generationen, mit Fokus auf Basismaßnahmen (z. B. Vitamine, Bewegung).

• „Health Strugglers“ (24 Prozent): Motivationsschwach, von Gesundheitszielen oft überfordert.

• „Wellness Shirkers“ (20 Prozent): Geringe Affinität zu Wellness, kaufen nur das Notwendige.

Besonders Gen Z und Millennials sind überdurchschnittlich häufig unter den ersten beiden Gruppen vertreten – und machen mehr als 40 Prozent des globalen Wellness-Umsatzes aus, obwohl sie nur rund ein Drittel der Bevölkerung stellen.

Ergänzend zur Segmentierung von McKinsey lohnt ein Blick auf die fünf „Kundengruppen im Gesundheitsmarkt“, die das Sinus-Institut gemeinsam mit den netzstrategen entwickelt hat. Sie basieren auf den Sinus-Milieus, berücksichtigen aber speziell das Verhältnis zu Gesundheitsverhalten, Prävention und ärztlichem Vertrauen:

• Die Anspruchsvollen (18 Prozent): Hochgebildete, leistungsstarke Zielgruppe mit starkem Gesundheitsanspruch. Sie informieren sich aktiv, nutzen regelmäßig Vorsorgeuntersuchungen und bevorzugen hochwertige Präparate – auch pflanzlicher Art. Longevity passt hier zur Selbstverwirklichung und wird als Teil eines ganzheitlichen Lebensstils gesehen.

• Die Souveränen (12 Prozent): Selbstbestimmt, bewusst und offen für Gesundheitsinnovationen – solange sie nachvollziehbar sind. Vertrauen in Fachkräfte besteht, aber Entscheidungen werden eigenständig getroffen. Auch hier bestehen gute Anknüpfungspunkte für individualisierte, wissenschaftlich fundierte Longevity-Angebote.

• Die Konventionellen (26 Prozent): Pflichtbewusst, sicherheitsorientiert, eher passiv im Gesundheitsverhalten. Prävention erfolgt auf ärztliche Empfehlung. Neue Konzepte wie Longevity werden eher mit Skepsis betrachtet.

• Die Lifestyler (4 Prozent): Gesundheit ist Teil eines modernen, aktiven Lifestyles – v. a. über Ernährung, Fitness und Supplements. Vorsorge spielt kaum eine Rolle. Influencer- und markengetrieben, offen für neue Trends – aber wenig reflektiert.

• Die Sorglosen (40 Prozent): Die größte Gruppe, aber mit geringster Gesundheitsmotivation. Zwar sagen viele, dass ihnen Gesundheit „wichtig“ sei, doch tatsächliches Verhalten bleibt reaktiv. Arztbesuche werden vermieden, Vorsorge ignoriert. Gesundheit wird konsumiert, aber nicht gestaltet.

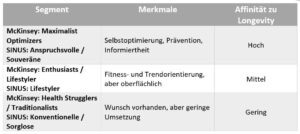

Die Überschneidungen beider sind klar und werden hinsichtlich Longevity-Angeboten wie folgt bewertet:

Fazit: Die große Diskrepanz zwischen gesundheitsbezogener Selbsteinschätzung und tatsächlichem Verhalten wird in beiden Modellen deutlich. Nur etwa ein Drittel der Bevölkerung ist für ernsthafte Longevity-Angebote wirklich erreichbar.

Was fehlt? Messbarkeit, Motivation, Alltagstransfer

Viele Angebote im Spa- und Wellness-Markt versprechen Gesundheit, Vitalität und Langlebigkeit – aber wie messbar ist der Effekt wirklich? Noch fehlt es an belastbaren Evaluierungen. Gästefeedback und emotionale Zufriedenheit werden zwar regelmäßig erfasst, doch wenige Häuser erheben Daten zur tatsächlichen Verhaltensänderung ihrer Gäste nach dem Aufenthalt.

Zudem mangelt es an strukturierten Formaten, die Motivation und Alltagstransfer unterstützen: Retreats enden meist ohne Nachbetreuung, Empfehlungen bleiben pauschal, der Effekt verpufft im Alltag. Dabei zeigen psychologische Studien, dass Veränderungen nur greifen, wenn sie emotional verankert, niedrigschwellig und sozial eingebettet sind. Digital unterstützte Gesundheitsreisen, Coachings per App, personalisierte Nachsorge oder Gamification-Elemente wären geeignete Ansätze – finden aber bislang kaum systematische Anwendung.

Für Anbieter*innen von Spa- und Longevity-Angeboten bedeutet das: Reine Lifestyle-Versprechen reichen nicht – es braucht fundierte, niedrigschwellige Formate, die Motivation, Struktur und Nachbegleitung bieten.

Was Spa- und Wellnesshotels jetzt tun können

Longevity-Angebote dürfen keine Schönwetterversprechen bleiben. Wer Gäste wirklich bei gesundheitsförderlichem Verhalten unterstützen will, muss differenzieren – in Zielgruppe, Format und Begleitung:

- Zielgruppenspezifisch vorgehen: Segmentierungen wie jene von McKinsey oder nach den Sinus-Milieus helfen, passgenaue Programme zu entwickeln, um motivierte Gäste gezielt anzusprechen – und andere realistisch zu begleiten.

- Messbarkeit schaffen: Vorher-Nachher-Befragungen zu Schlafqualität, Motivation oder Gesundheitszielen können Wirkung sichtbar machen. Kooperationen mit Forschungseinrichtungen zur Datenauswertung sollten dazu angedacht werden.

- Alltagstaugliche Formate entwickeln: Integrieren Sie digitale Nachbetreuung, App-Coachings oder Routinen zur Alltagsumsetzung (edukative Elemente). Persönliche Empfehlungen erhöhen die Nachhaltigkeit zusätzlich, denn Nachhaltigkeit entsteht nicht im Spa – sondern zu Hause.

- Positive Erzählungen nutzen: Statt mit „Lebensverlängerung“ zu werben, sollten Hotels auf Themen wie „Vitalität“, „Energie“ oder „mentale Balance“ setzen – das spricht breitere Zielgruppen an.

- Community- und Anschlussangebote schaffen: Wer sich nach dem Aufenthalt begleitet fühlt, bleibt motivierter. Hier liegt eine große Chance für die Gästebindung.

Fazit: zwischen Sehnsucht und Strategie

Longevity ist kein Produkt, das man ins Regal stellt – und auch kein Marketingtrend, den man beiläufig ins Spa-Menü schreibt. Es ist ein Anspruch, der alles verändert: das Angebotsdesign, die Gästeansprache, die Unternehmenskultur und die Erwartung an Wirkung.

Doch die Realität in vielen Hotels sieht anders aus: Zu oft bleiben gut gemeinte Konzepte an der Oberfläche, weil sie nicht zur Strategie (so vorhanden), nicht zur Zielgruppe oder nicht zur inneren Überzeugung des Betriebs passen. Wer denkt, ein paar Geräte, der Verkauf von Supplements oder Longevity-Retreats würden genügen, unterschätzt die Tiefe des Themas massiv.

Ja, es gibt sie: die ersten überzeugenden Longevity-Konzepte in der Hotellerie. Doch sie funktionieren nicht, weil sie Trends bedienen – sondern weil sie intern gelebt werden. Sie beruhen auf Selbstreflexion, tiefer Konzeptentwicklung, Weiterbildung, Team-Motivation und fundierter Positionierung. Und: Sie entstehen dort, wo Unternehmer*innen sich selbst ernsthaft mit Gesundheit und Langlebigkeit auseinandersetzen – als Person, nicht nur als Anbieter*in.

Wer Longevity glaubwürdig anbieten will, muss sich ihr auch selbst stellen. Nicht nur mit Investitionen in Diagnostik und Ausstattung, sondern mit der Frage: Wollen wir wirklich ein Ort der Transformation sein – und können wir das leisten?

Der Markt ist da – aber er ist anspruchsvoll. Wer ihn erreichen will, braucht Klarheit, Tiefe und Konsequenz. Alles andere bleibt gut gemeint. Und das reicht in Zukunft nicht mehr.

Die Autor*innen

Dagmar Rizzato (Internationale Spa Expertin, Rizzato Spa Consulting), Stefan Nungesser (Professor für Hotelmanagement, FH Kärnten) & Karin Niederer (Spa Marketing Expertin, Kohl > Partner), Initiator*innen des Spa Competence Circle (SCC).